Hubo una Inglaterra en la que nadie moría del todo –según rezaba la broma- hasta que no aparecía su obituario en el Times. Ligerezas aparte, lo más interesante de esas notas necrológicas era su capacidad para fijar, a modo de juicio final mundano, la posteridad de una fama sobre la tierra. Si aceptamos estas premisas, a Frederic Leighton (1830-1896) le iban a corresponder los más altos peldaños de la gloria: una baronía recién estrenada, comitiva con carruajes, guardia de honor de su propio regimiento –los Artists Rifles- y túmulo funerario en la catedral de San Pablo. Hubo incluso telegrama de condolencias de la reina Victoria. No en vano, si “el mundo del arte quedaba empobrecido” con la pérdida de Lord Leighton, toda Inglaterra, según el Times, debía “llorar a uno de sus personajes más distinguidos”, dosificación perfecta de artista y hombre público, capitán del gusto y “ardiente patriota” liberal. Para redondear el retrato de un victoriano eminente sólo hay que añadir lo que Leighton también tuvo: atractivo personal y fortuna familiar.

Es una riqueza que, al visitar la casa del artista, resulta más seductora que imponente, quizá porque –contra su propia época- la arquitectura y la decoración iban a buscar antes la finura que el gran efecto. Leighton House tiene ese primer encanto de los lugares que hay que ir a buscar a propósito, Kensington adentro, junto a los jardines –Holland Park- de una antigua dinastía hispanófila y whig, en un Londres donde la propiedad inmobiliaria se eleva a la categoría de belleza y sólo se escucha el ronroneo de los Bentleys y el piar de los pájaros. Ya Morand nos habla de esos súbitos rincones de silencio –parques, squares– que nos otorga esta ciudad incansable. En el caso de Leighton House, todo coadyuva para merecer el apelativo de “joya escondida” en la prosa de los folletos de viajes. Ahí está su alzado clasicista, una mole respetable pero mal restaurada, apenas con una de esas “placas azules” con que los ingleses conmemoran su pasado. También, el hecho de no competir en fama con sus pares londinenses: la casa de John Soane y su horror vacui coleccionista o la “Red House” de William Morris con su sabor arcaizante. Tanto mejor: eso nos asegura una visita a Leighton House apenas interrumpida por una estudiante japonesa que hace un trabajo para la carrera, un turista con cara de ir buscando otra cosa o la pareja que pregunta en recepción si pueden celebrar allí su boda. En los días de sol, el jardín –expresión muy pura de le désordre britannique– siempre acogerá a uno de los personajes del Londres eterno: la mujer pálida, de amplias faldas y sombrero de paja, que se recuesta a leer sola en un banco de madera.

Probablemente el arte y el pensamiento puedan surgir en cualquier lugar; Jünger, de hecho, desaconsejaba vistas y emplazamientos en exceso pintorescos por juzgarlos una superstición romántica. A la vez, sabemos desde tiempos de Cicerón de la capacidad que tienen biblioteca y jardín, como una dupla mágica, para convocar eso que Jiménez Lozano ha llamado en alguna ocasión “la paz del pensar”. Es posible, sin embargo, que Leighton tuviera poco tiempo para filosofías del jardín. El de pintor es –al menos- oficio tan activo como contemplativo. De la primera piedra en 1865 hasta su muerte, treinta años después, la propia casa iba a ser para él una obsesión en marcha. Y el esteta y el hombre de mundo que fue Leighton sólo podían convivir con la disciplina más celosa: “todo el año estaba planificado con antelación’, escribe el pintor Giovanni Costa al morir el artista, ‘los días en que recibía visitas, los días de trabajo; las horas en que veía a sus pocos amigos íntimos (…) e incluso el día y la hora para ir a ver a su padre”.

Quizá diga algo de la exigencia en que se tuvieron las elites victorianas el hecho de que dos de las presencias estéticas más poderosas de la época –John Ruskin y el propio Leighton- tuvieran en común el paisaje vital de las estirpes de dinero, por una parte y, por otra, ese rigor con que se trataron a sí mismos. Otro de los amigos del pintor, y arquitecto de cabecera, George Aitchison, apunta que, dentro de su rígido horario, Leighton “no dejaba que nada interfiriera en la parte que correspondía a su trabajo”. Había sido así desde el principio: según escribe el propio artista, sus padres le habían “colmado de facilidades para aprender dibujo”, incluyendo estadías en Italia y Alemania, en Francia y Bélgica, pero no aceptaban la idea de que fuera pintor “salvo que llegara a ser eminente en mi arte”. En 1855, cuando Leighton cuenta con veinticinco años, la reina Victoria compra uno de sus primeros cuadros mayores, la Procesión de la Madonna de Cimabue, y con ese gesto lanza su carrera. En apenas una década, el pintor se convertiría en académico; en el plazo de otra, en presidente de la Royal Academy. La historia es la misma en el Ruskin hijo de un comerciante de vinos de Jerez y en el Leighton vástago de familia de médicos: hablamos de la llegada a una posición eminente a través de la responsabilidad, del acceso a la aristocracia por medio de la meritocracia.

Los rigores contra sí mismo no impidieron a Leighton mantener costumbres gentlemanescas como la lectura matutina del Times o –a eso de las siete de la tarde- la escapada en carruaje a su club, el Athenaeum, en Pall Mall, gran tertulia de gentes de letras; en el zaguán de su casa, en fin, el pavo real disecado no parece hablarnos de un asceta. De hecho, durante no pocas décadas de su vida, Leighton sólo iba a poder quejarse de un exceso de “atención y halago”: si la reina llegó a visitarle en su casa, su primer ministro favorito –Benjamin Disraeli- dio en retratar al pintor en alguna de sus novelas como árbitro de elegantes. Por eso es más chocante todavía la parquedad que Leighton se reservó para sí en su propio cuarto, apenas aliviada por un espléndido papel pintado. Con los motivos vegetales característicos de su manufactura, hay una plena congruencia en que ese papel elegido por Leighton fuera de Morris: ambos, al igual que Ruskin, eran conscientes del desfase que había entre el poder político y moral de la Gran Bretaña de su tiempo y el “descontento estético”, a decir de Clutton-Brock, causado por un arte victoriano que sentían como “un reproche a su civilización”. Después, cada uno daría un cauce distinto a ese malestar: Ruskin, con su mirada gótica y veneciana; Morris, tan antimoderno y medieval como él, con su artesanía y su gremialismo; Leighton, con una pincelada sensual, amante de la curva, de coloración cálida, frente al frío de la pintura académica. Sí, hay un punto de ironía en esto: nuestro canon de la época está marcado por el horror victorianorum que sintieron ya algunos de los propios victorianos. Dicho de otro modo, todos los grandes victorianos lo fueron –de alguna manera- contra su época, lo que a su vez nos lleva a pensar si la era de la reina Victoria no será menos autocomplaciente de lo que la lectura contemporánea tiende a pensar desde los estudios iconoclastas de Lytton Strachey y una generación de Bloomsbury siempre dispuesta a quemar el pasado en la pira de sus prejuicios.

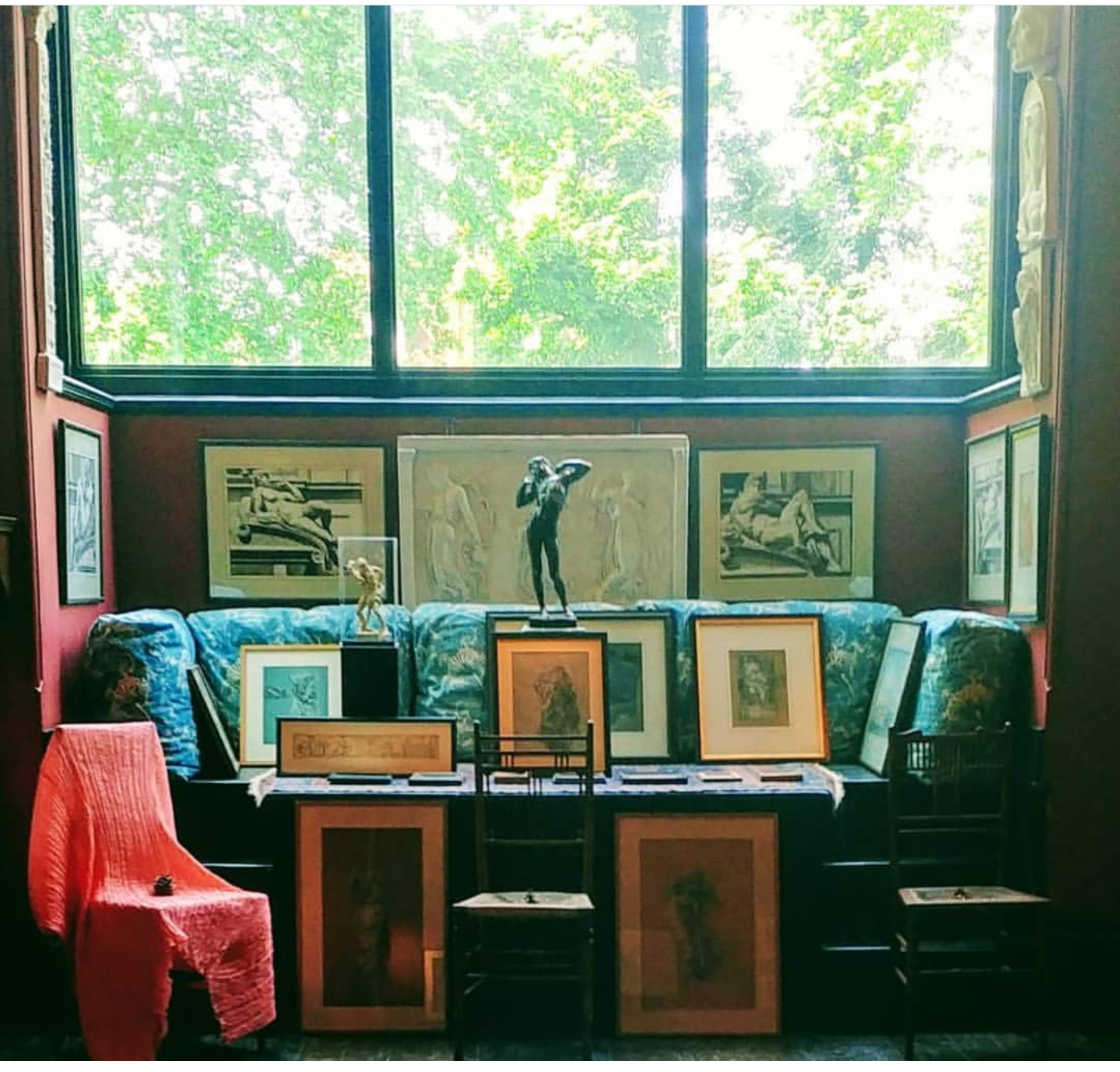

La crítica ha ido variando el veredicto que le merece la pintura del propio Leighton, nutrida siempre de Historia y mitologías, con un clasicismo pasado por Oriente, a veces tenida en menos por su carga esteticista. En ningún lugar posará mejor esa obra, en todo caso, que en la propia casa del pintor y entre sus propias cosas, en la compañía competitiva y a la vez coherente de maestros antiguos y modernos, de Burne-Jones a Ingres, de Corot a Alma-Tadema y de Tintoretto a Delacroix o John Everett Millais. Es llamativo: los cuadros firmados por Leighton están, ante todo, en los cuartos más vividos de la casa, que a su vez serán los cuartos de trabajo. En la planta baja, la biblioteca para la correspondencia y la lectura. Y en la parte superior, buscando esa luz tan difícil en Londres, la amplitud diáfana de su estudio, que hace las veces de sancta del templo de la casa.

No era infrecuente que, como gesto de intimidad, el pintor recibiera allí. Es más, en buena parte, Leighton alzó su casa y su estudio para una socialización intelectual in bellezza y para avanzar su causa en los estratos de la sociedad culta londinense. Fue así que sus recepciones –así lo reflejaban los periódicos del día- llegaron a hacerse célebres y codiciadas, y su propia casa fue vista como uno de esos salones que, a través de la cultura de la conversación, contribuyen a afirmar hegemonías del gusto. Que Leighton hubiera viajado de Turquía a África y de Alemania a Italia, o que hablara cinco lenguas con fluidez, en nada entorpecía sus propósitos estéticos o mundanos. Hombre siempre cuidadoso de su intimidad, habla de su inteligencia el hecho de que siempre recibiera con hora de salida: la casa no tiene habitación para huéspedes.

Hay tanto impregnado del Leighton hombre en Leighton House que darían ganas de revivir las soirées en el zaguán árabe, donde los amigos encendían los mejores habanos entre los reflejos vitriados de la azulejería para, de paso, dar una dignidad al mundanismo. Ni siquiera falta ahí el sonido, evocador de otras latitudes, de una fuente. Más allá de sus viajes, Leighton iba a establecer una red de compradores –el explorador Richard Burton fue uno de ellos- capaces de satisfacer su apetito de mosaico y bric-à-brac. Según Joseph Hatton, el pintor desarrollaría un alma suficientemente “amplia” para aceptar el eclecticismo de amar en pie de igualdad el arte clásico, “el calor del orientalismo” y “la devoción del arte medieval”. Así, vamos de los recuerdos arábigos del fumoir al patinillo con un Narciso de inspiración pompeyana, del confort Arts and Crafts del salón a un no sé qué italianizante y dieciochesco –columnas, madonnas- en el silk room, para terminar de nuevo en Oriente con la cerámica turquesca y los damascos, en rojo violento, del comedor. No faltan –es una casa del XIX- la máscara del Dante, la porcelana nacional o el cuadro de Ofelia, dormida para siempre bajo el agua. Y hay en todo una misericordia muy inglesa: estos interiores son de lo más vivideros; ya pueden parecer dramáticos y estéticos, que también resultarán cómodos.

Al suave paganismo de un Leighton le hubiera gustado saber que lares, manes y penates iban a cuidar esa casa de la que él escogió “cada piedra y cada ladrillo”. No ha sido un cuidado sin dificultades. Sus hermanas intentaron protegerla desde el principio, pero no pudieron evitar la almoneda de las colecciones. Ha sufrido algunas décadas de uso desconsiderado y otras de desdén y abandono. Ha recibido los bombazos –dos- de la Segunda Guerra Mundial y las adiciones y reconstrucciones insensibles de la posguerra. Poeta y conjurado de la belleza antigua, John Betjeman llamó la atención de la opinión pública sobre la casa en un momento en que estaban poniendo –sic- tubos fluorescentes. Desde entonces, el museo busca recuperar piezas, rehacer, reconstruir del todo una casa que, para Leighton, fue una alegría “hasta el momento en que se acostó para morir”, según confesó su hermana, de nuevo, al Times. Como Praz, Leighton alzó una “casa de la vida”. Sólo podemos preguntarnos si él también sabía que esa, su casa, iba a ser la mayor de sus obras.

- Reseña de Carlos Moreno sobre Ya sentarás cabeza en Clarín - 26 diciembre, 2023

- Conversación larga en Nuestro Tiempo - 12 diciembre, 2023

- Un poema, Adlestrop MMXXII, en Anáfora - 10 octubre, 2023

Deja tu comentario